Risultati – Stima della quantità di polveri sahariane in atmosfera

CAMS a supporto della stima della quantità di polveri desertiche nel PM10 misurato dalla rete italiana di monitoraggio della qualità dell’aria La sfida Il deterioramento della qualità dell’aria che respiriamo non è associato solamente alle emissioni di origine antropica, ma anche alla presenza di emissioni da sorgenti naturali e biogeniche.

CAMS a supporto della stima della quantità di polveri desertiche nel PM10 misurato dalla rete italiana di monitoraggio della qualità dell’aria

La sfida

Il deterioramento della qualità dell’aria che respiriamo non è associato solamente alle emissioni di origine antropica, ma anche alla presenza di emissioni da sorgenti naturali e biogeniche. In Europa e nel Mediterraneo per esempio, la polvere desertica fornisce un contributo non trascurabile ai livelli di concentrazione di particolato atmosferico (indicati comunemente in termini di PM10). Quantificare questo apporto è importante, tra le altre cose, per poter rispondere in maniera più adeguata alle richieste della Direttiva UE sulla qualità dell’aria. Infatti, poiché i fenomeni naturali non sono controllabili, tale Direttiva UE sulla qualità dell’aria consente di scorporare dal conteggio degli sforamenti dei valori limite di PM, quelli dovuti a tale contributo naturale, a patto che sia possibile quantificarlo. I modelli di chimica e trasporto comunemente usati per prevedere i livelli di particolato in atmosfera, possono stimare la frazione di PM10 dovuta alla polvere desertica, ma con un’elevata incertezza. D’altra parte, ottenere la misura di tale contributo sulla base di analisi chimiche accurate in ciascuna stazione di monitoraggio non è attualmente una strategia perseguibile in maniera operativa. La sfida, quindi, era quella di trovare un modo semplice e allo stesso tempo sufficientemente robusto per quantificare questo contributo. A tale scopo, la Commissione Europea ha definito specifiche ‘Linee Guida’ (EC, 2011) a supporto della Direttiva sulla qualità dell’aria.

La soluzione

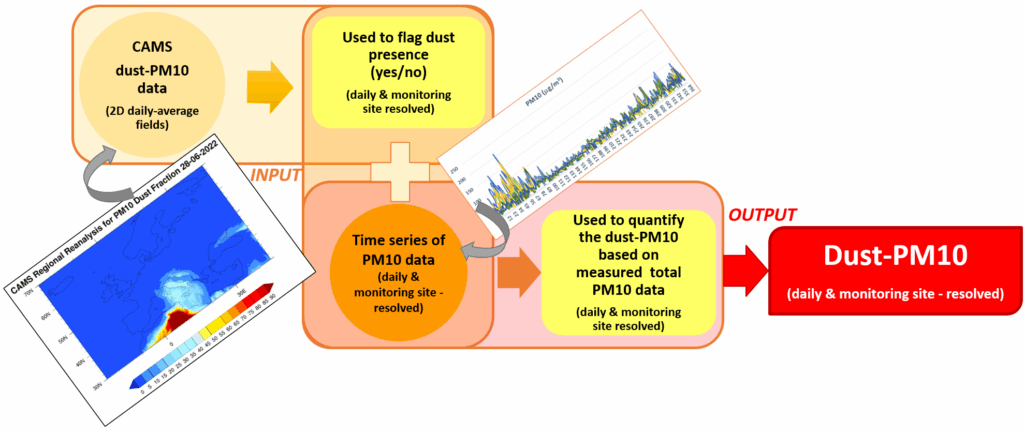

Prendendo come base tali ‘Linee Guida’, nell’ambito di un progetto Europeo Life+ (DIAPASON), è stato sviluppato in Italia un metodo automatizzato per stimare il contributo della polvere desertica al PM10 (Barnaba et al., 2017) sulla base delle misure standard di qualità dell’aria. In particolare, questo metodo combina previsioni modellistiche delle polveri desertiche con le misurazioni effettive di PM10 effettuate nelle centraline di monitoraggio sul territorio nazionale. Il metodo DIAPASON è stato già applicato su dataset multi-annuali (Barnaba et al., 2022) e dal 2024, è stato adottato come strumento ufficiale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica italiano come strumento di supporto per il reporting annuale alla Commissione Europea in materia di qualità dell’aria.

Il contributo di CAMS

Con lo sviluppo del sistema CAMS, ed in particolare dei prodotti modellistici associati di tipo ‘Ensamble Model’ (che combinano dati di diversi modelli europei), si intende valutare se ‘aggiornare’ la procedura DIAPASON utilizzando in input tale informazione, sempre in combinazione con i dati al suolo col fine ultimo di migliorare le stime del contributo naturale desertico ai valori del PM10 (i.e., dust-PM10).

Figura 1 – Lo schema del metodo DIAPASON per stimare il PM10 di origine desertica combina i dati modellistici di dust–PM10 del CAMS con i valori medi giornalieri di PM10 rilevati nella rete di monitoraggio della qualità dell’aria per ricavarne stime di dust-PM10 per ogni giorno affetto da eventi di trasporto di queste polveri e per ogni sito di monitoraggio.

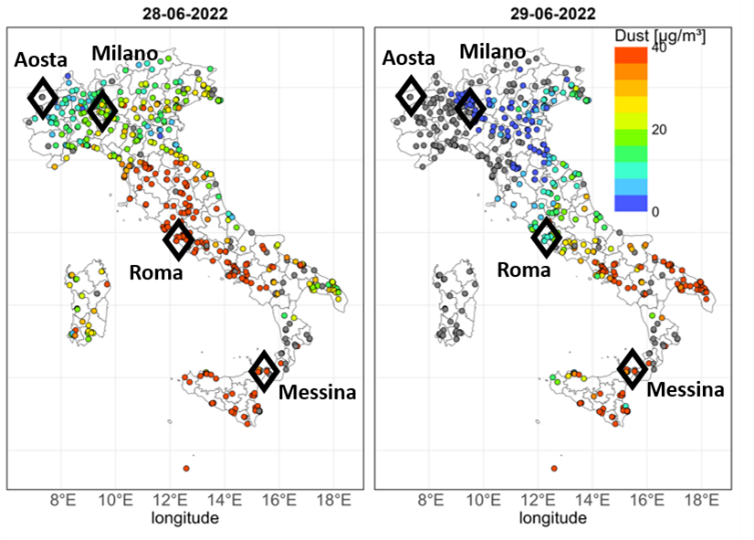

Figura 2 – Esempio dell’output del metodo DIAPASON per due giornate affette dal trasposto di polveri desertiche sul nostro paese (28–29 giugno 2022) in cui si riportano i valori medi giornalieri di dust–PM10 stimati sui siti di monitoraggio della qualità dell’aria in Italia. I simboli a forma di diamante indicano alcune città italiane selezionate (da Nord a Sud: Aosta, Milano, Roma, Messina) dove sono state effettuate misure di verifica e/o confronti con dati indipendenti (VEDI FIGURE 3 e 4)

Il nostro obiettivo nel progetto è infatti anche quello di perfezionare questo metodo e di valutare la capacità di CAMS di individuare correttamente gli episodi di trasporto di queste polveri minerali e di quantificarne il contributo al PM10. Questo obiettivo viene perseguito confrontando i risultati con osservazioni indipendenti. Tra queste ci sono dati di telerilevamento, come quelli della rete italiana ALICENET (alice-net.eu, e.g., FIGURA 3), e i dati chimici in situ rilevati dalla rete di monitoraggio italiana (e.g., FIGURA 4).

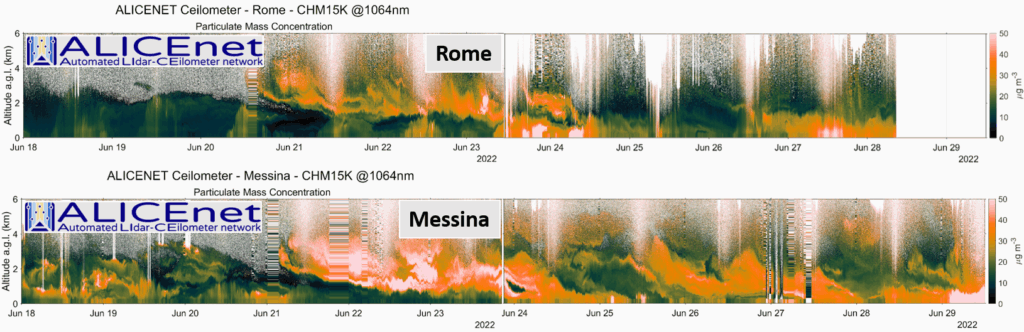

Per lo stesso evento di Figura 2, la Figura 3 mostra il riscontro osservativo su Roma e Messina dell’arrivo di polveri desertiche attraverso l’uso di profili verticali di PM10 telerilevati da ALICENET (Bellini et al., 2024). Essi mostrano in particolare la discesa alle basse quote della ‘nube’ di polvere desertica (colore arancione) il 23 giugno, con conseguente impatto sui valori PM10 al suolo nei giorni successivi (cfr. Figure 2 e 4). L’arrivo delle polveri al nord in questo caso è invece precedente a tale data (Figura 4).

Figura 3 – Profili verticali di PM10 (0-6 km di altitudine, asse y) tra il 18 e il 29 giugno 2022 (asse x) nei siti di Roma (in alto) e Messina (in basso) ricavati da sistemi di telerilevamento automatici di tipo Lidar-Ceilometer operanti all’interno della rete italiana ALICENET (alice-net.eu).

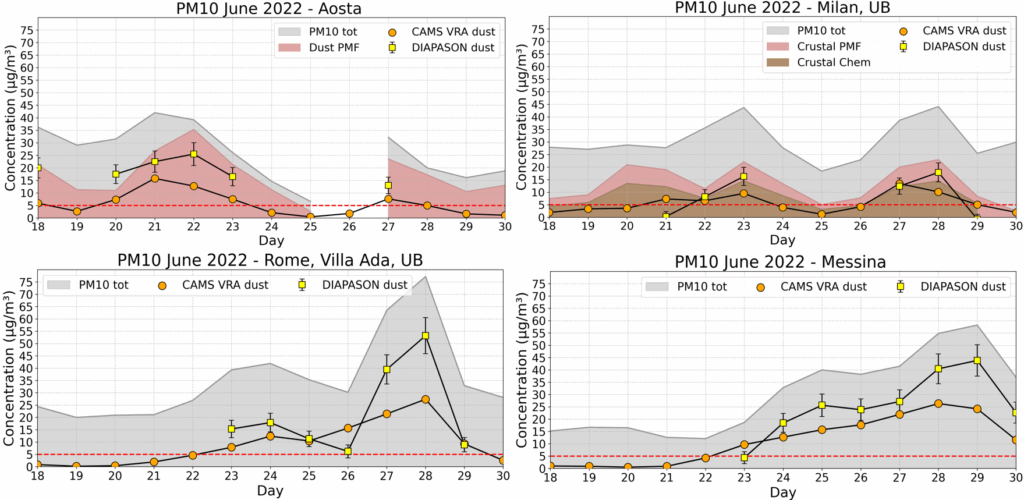

Figura 4 – Valori al suolo del PM10 totale (grigio) e del PM10 di origine desertica (dust-PM10) (rosa) durante l’evento di giugno 2022 nelle 4 città italiane selezionate (da Nord a Sud, dall’alto in basso: Aosta, Milano, Roma, Messina).

La Figura 4 mostra, per lo stesso evento e sui quattro siti scelti, i valori di PM10 totali misurati (area grigia) e il contributo a questi dovuto al solo dust-PM10 stimato dal metodo DIAPASON (giallo), dal modello CAMS (arancione), e, dove disponibile, ricavato in situ da dati chimici e/o fisici dettagliati di particolato, elaborati anche con tecniche di analisi avanzate (Positive Matrix Factorization, PMF, Progetto Prepair; Diemoz et al., 2025). Come si osserva, e in accordo con i dati di Figura 2 e 4, i quattro siti sono interessati dalla polvere desertica con tempistiche e carichi differenti, con massimi > 30 µg/m3 di dust-PM10 nell’Italia centrale e meridionale.

Benefici per l’intera catena del valore

Comunità Scientifica

- Modellisti Atmosferici: Possono disporre di un dataset di verifica sulle polveri desertiche da utilizzare come riferimento.

- Scienziati dell’Atmosfera: Possono utilizzare i dati di concentrazioni delle polveri desertiche per analizzarne trend a lungo termine o impatti su radiazione e/o sulla chemo-dinamica atmosferica.

- Epidemiologi: Possono utilizzare i dati di concentrazioni delle polveri desertiche per valutarne la possibile associazione con effetti sulla salute a breve e a lungo termine.

Autorità Nazionali, Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e il Ministero dell’Ambiente necessitano di questi dati per:

- L’attuazione della Direttiva sulla Qualità dell’Aria.

- Gli obblighi di rendicontazione verso la Commissione Europea (CE).

- La formulazione di piani di mitigazione su misura

Cittadini, in particolare soggetti allergici o la popolazione più a rischio come bambini o anziani, possono trarre beneficio da una migliore informazione in concomitanza con questi eventi al fine di ridurre l’esposizione.

Riferimenti:

- Barnaba, et. al, 2017, Desert dust contribution to PM10 loads in Italy: Methods and recommendations addressing the relevant European Commission Guidelines in support to the Air Quality Directive 2008/50, Atmos. Environ., 161, 288–305, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.04.038

- Barnaba, et al., 2022, Multiannual assessment of the desert dust impact on air quality in Italy combining PM10 data with physics-based and geostatistical models, Environ. Int., 163, 107204, https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107204, 2022.

- Bellini et al., 2024, ALICENET, an Italian network of automated lidar ceilometers for four-dimensional aerosol monitoring: infrastructure, data processing, and applications, https://doi.org/10.5194/amt-17-6119-2024

- EC, 2011, Establishing guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. 38 pp., 2011, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%206771%202011%20INIT

- Diémoz, H., Barnaba, F., Ferrero, L., Tombolato, I. K., Mapelli, C., Bellini, A., … & Zublena, M. (2025). From real-time to long-term source apportionment of PM 10 using high-time-resolution measurements of aerosol physical properties: Methodology and example application at an urban background site (Aosta, Italy). EGUsphere, 2025, 1-61. https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-5044